ブランディング戦略の基本。スポンサーシップを活用する効果とは

企業活動において、自社の付加価値を向上させて成長につなげるには、ブランドをはじめとする無形資産への投資が重要となります。

企業にとって無形資産の代表的存在であるブランドの構築・維持の取り組みとして欠かせないのが、ブランディング戦略です。

企業の担当者のなかには、「ブランディング戦略について知りたい」「ブランディング戦略はどのように立てればよいのか」などとお考えの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ブランディング戦略の概要や立て方、スポンサーシップを活用する方法について解説します。

>おすすめの関連記事はこちら

・ブランディングにおける3つの種類と価値創出につなげる共通ポイント

・ブランド認知が向上すると何が期待できる? 企業価値を発信する際の3つのコツ

目次[非表示]

- 1.ブランディング戦略とは

- 2.ブランディング戦略の立て方

- 2.1.①ブランドの現状分析を行う

- 2.2.②自社が狙う市場を定める

- 2.3.④ブランド・アイデンティティを策定にする

- 2.4.⑤ターゲットとの接点を創出する

- 3.スポンサーシップを活用したブランディング戦略の効果

- 4.まとめ

ブランディング戦略とは

ブランディング戦略とは、自社や自社商材のイメージを明確にしたうえで、ブランド価値の構築を戦略的に行うことです。ブランディング戦略は主に以下の目的で実施されます。

▼ブランディング戦略を実施する目的

- 認知を拡大させる

- 競合他社との差別化を図る

- 顧客からの信頼を得る

- 自社商材の価値を高める

- ファン・リピーターを獲得する

- 従業員のモチベーションを向上させる など

ブランディング戦略を行ってこれらの目的を達成することで、中長期的な企業利益につながると期待できます。

ブランディング戦略の立て方

ブランド戦略を立てる際は、現状分析を行ったうえでターゲットを定める必要があります。その後、ポジショニングやブランド・アイデンティティの策定を行い、それを基にターゲットへの訴求方法を検討します。

①ブランドの現状分析を行う

自社や自社商材のブランドについて現状分析を行います。

▼現状分析を行う項目の例

- 市場における現状の立ち位置

- ブランドの強み・弱み

- 現状の認知度

- 競合他社の特徴 など

現状分析を行うことで、現在のブランド価値がどの程度の水準にあるのか明確になり、ブランディング戦略における指針を適切に策定しやすくなります。現状分析を行う際は、3C分析・SWOT分析・4C分析などのフレームワークを活用できます。

▼現状分析に活用できるフレームワーク

フレームワーク |

概要 |

3C分析 |

顧客(市場)・自社・競合といった3つの観点から自社の強み・弱みを把握する |

SWOT分析 |

自社の内部環境・外部環境を整理して期待できる市場領域や課題を把握する |

4C分析 |

顧客価値・コスト・利便性・コミュニケーションといった4つの項目から消費者視点で自社の強み・弱みを把握する |

②自社が狙う市場を定める

現状分析によって自社の強み・弱みや市場環境を整理したら、ブランディングの対象となる市場を定めます。自社が狙う市場を決めることにより、ターゲットとする具体的な顧客層を絞り、課題・ニーズ・価値観などを踏まえたブランディング戦略を立てられます。

自社にとって競争優位性のある市場を多角的な視点で見極める方法として、STP分析というフレームワークの活用があります。

▼STP分析の概要

分析手順 |

行うこと |

セグメンテーション |

顧客の属性・特性を分類して市場を細分化する |

ターゲティング |

自社ブランドの価値をアピールできる顧客層が含まれる市場を選定する |

ポジショニング |

選定した市場において、自社ブランドがどのような立ち位置を取るのかを決める |

ブランドの持つ価値や独自性を明確にしたうえで、競合他社との差別化を図れる立ち位置を策定することが重要です。

④ブランド・アイデンティティを策定にする

自社ブランドにおけるブランド・アイデンティティを策定します。ブランド・アイデンティティとは、企業側が自社のブランドについて“どのように思われたいか”を明確にしたものです。似た言葉に“ブランド・イメージ”がありますが、異なる意味を持ちます。

▼ブランド・アイデンティティとブランド・イメージの違い

用語 |

概要 |

ブランド・アイデンティティ |

ブランドについて、企業側でユーザーに持ってもらいたいと定義したイメージ |

ブランド・イメージ |

ユーザー側がブランドに対して抱く実際のイメージ |

策定したブランド・アイデンティティを基にロゴやデザインなどを作成すると、ユーザーに意図が伝わりやすくなり、ブランド・アイデンティティとブランド・イメージを近づけることができます。

⑤ターゲットとの接点を創出する

ブランディング戦略においては、ターゲットとの接点を創出する必要があります。ターゲットに合った媒体を接点とすることで、効率的にブランド・イメージの訴求を行えるようになります。

▼ターゲットとの接点の例

- メディアでの広告展開

- SNSアカウントの運用

- スポンサーシップの活用 など

スポンサーシップを活用したブランディング戦略の効果

ブランディング戦略におけるターゲットとの接点を創出する方法として、スポンサーシップを活用する手法があります。

福岡ソフトバンクホークスのスポンサーシップでは、球場内の広告やネーミングライツなどを通じて、試合やテレビ中継における露出機会を提供可能です。

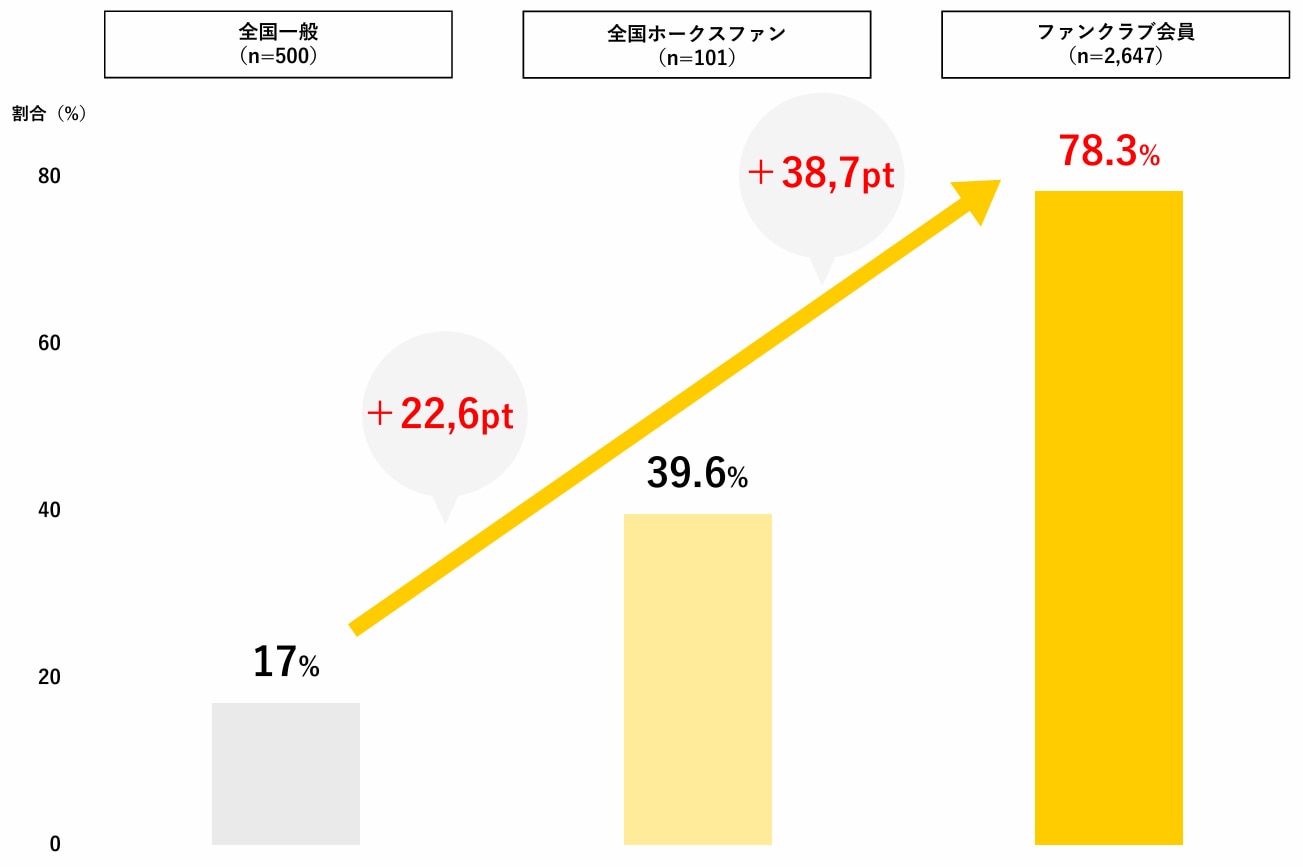

あるスポンサー企業の例では、全国一般での認知度が17.0%に対して、全国のホークスファン層には39.6%、ファンクラブ会員には78.3%の認知度が確認されました。

▼スポンサー企業の認知比較

Q.企業・ブランドをどの程度ご存知ですか。当てはまるものを選んでください。 |

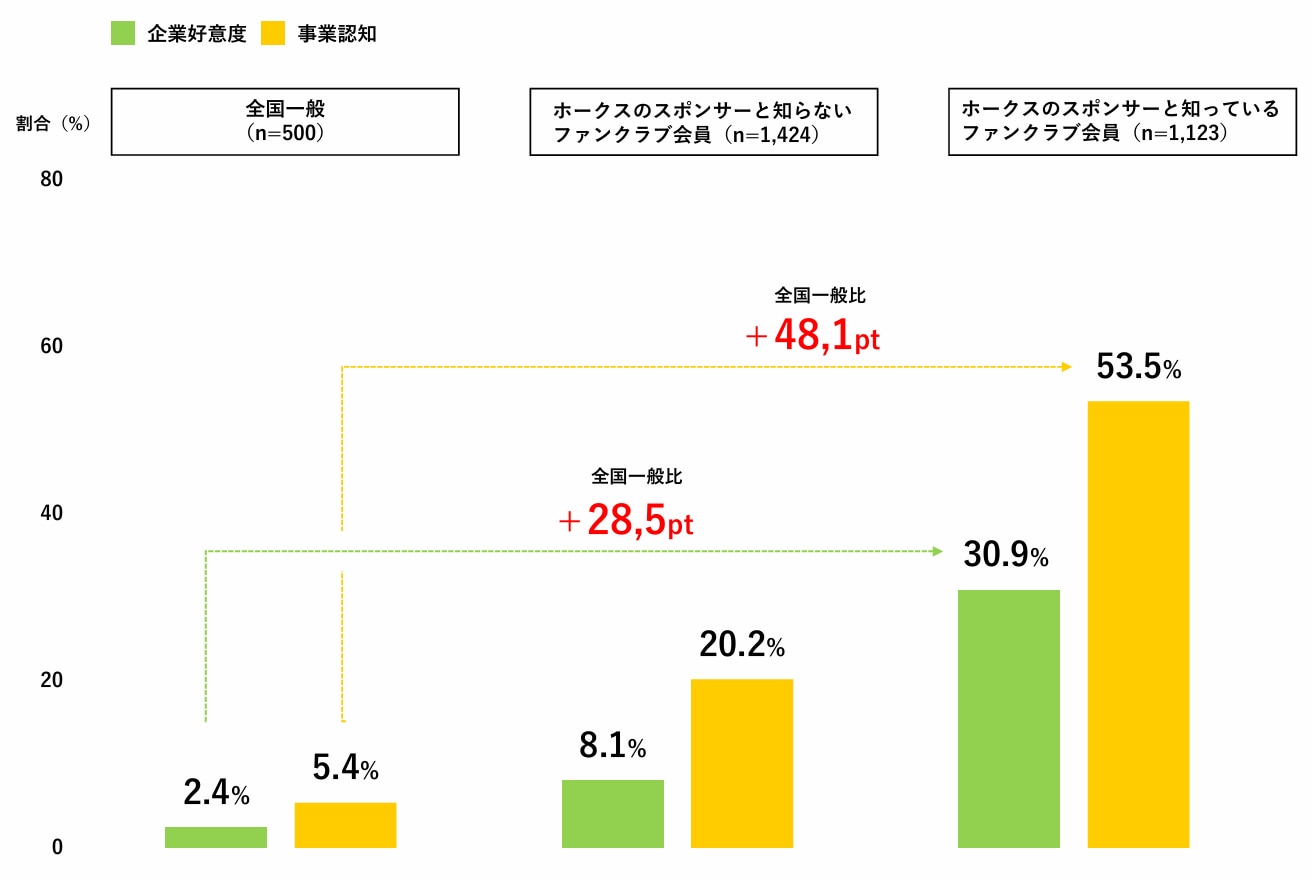

スポンサー企業として認知されることで、ファンクラブ会員からの事業認知や好意が向上した効果も得られています。

▼スポンサーシップによる事業認知や企業好意度への影響

Q.企業・ブランドをどの程度ご存知ですか。当てはまるものを選んでください。 |

地元のスポーツチームのスポンサーになることは、地域への密着や地方経済への貢献などのプラスイメージにもつながります。

また、福岡ソフトバンクホークスのスポンサーであることを知っているファンの3割以上が企業に対して好感を抱いています。このことから、スポンサーシップによって地域密着・地方貢献型の企業としてイメージアップが期待できるといえます。

まとめ

この記事では、ブランディング戦略について以下の内容を解説しました。

- ブランディング戦略の概要

- ブランディング戦略の立て方

- スポンサーシップを活用したブランディング戦略の効果

ブランディング戦略とは、中長期的な企業利益を目指して、ブランド価値の構築を戦略的に行うことです。ブランド戦略を立てる際は、現状分析とターゲットの設定を行ったうえで、ポジショニングやブランド・アイデンティティの策定を行います。また、ターゲットへの訴求を行うために接点を創出することも欠かせません。

ブランディング戦略においてターゲットとの接点を創出する方法としては、メディアへの広告出稿やSNSの活用のほか、スポンサーシップを活用する手法もあります。

『福岡ソフトバンクホークス』では、プロ野球チームのスポンサーを募集しています。ブランディング戦略に活用できる多様な権益メニューを用意しているため、貴社の目的に合わせてご活用いただけます。

詳しくは、こちらの資料をご覧ください。