顧客接点(タッチポイント)とは?顧客体験を高める設計の基本とホークスの事例

近年、企業と顧客の関係は劇的に変化しています。SNSやEC、アプリ、レビューサイトなど、顧客が情報を得る手段はかつてないほど多様化しました。顧客は自ら企業や商品の情報を選び、比較し、信頼できるブランドを見極めています。この変化の中で注目されているのが「顧客接点(タッチポイント)」です。

顧客接点(タッチポイント)を整えることは、売上アップやリピート獲得、クレーム減少に直結します。本記事では「顧客接点(タッチポイント)とは何か?」から「顧客接点(タッチポイント)が生み出す効果」まで、事例も紹介しながら詳しく説明します。

ホークスと共におこなうスポンサーシップ事例についてはこちらからダウンロードできます。

>おすすめの記事はこちら

・新規顧客を獲得する方法とは?球場を活用した新規顧客へのアプローチ

・販促キャンペーンとは?その目的・企画ポイントとホークスの事例を解説

目次[非表示]

顧客接点(タッチポイント)とは

顧客接点(タッチポイント)とは、顧客が企業やブランドと出会うすべての瞬間を指します。企業が設定した接点だけでなく、顧客が自主的に感じ取る瞬間も含まれます。

たとえばSNSで他のユーザーが投稿したレビューや、店舗の何気ない対応も立派な接点です。どの瞬間も「良い体験」だと次も買ってもらいやすく、逆に「面倒」「分かりにくい」と感じると離れてしまいます。

このため、企業は「どこで」「どんな印象を与えているのか」を顧客視点で把握し、接点を設計する必要があります。

顧客接点(タッチポイント)の種類

顧客接点(タッチポイント)は、特徴別で4つの種類に分けられます。

オフライン

オフラインの顧客接点は、インターネットや電話の回線を通さずに、顧客と企業側が直接対面して行うマーケティング活動のことです。実際には以下の接点が挙げられます。

- 店舗での接客

- イベント

- 郵送DM など

オンライン

オンラインの顧客接点は、インターネットを介しての接点です。顧客がその場で情報を得られる点がメリットです。例えば以下が代表的な接点となります。

- Webサイト

- SNS

- インターネット広告 など

O2O(Online to Offline)

O2O(Online to Offline)は、オンライン・オフライン2つの顧客接点を並行して活用します。先にオンラインでサービスのPRを行い、実店舗などのオフラインで顧客を誘導する方法です。以下のようなシチュエーションが接点となります。

- SNSなどで、タイムセールの告知や限定クーポンを発行して来店を促す

- 専用アプリを用意し、クーポンやニュースで配信で来店を促す など

OMO(Online Merges with Offline)

OMO(Online Merges with Offline)も、オンラインとオフラインの両方を活用した手法です。O2Oのようにオンラインで接点を持つことを前提とするのではなく、オフラインとオンラインを融合させたサービスなどを指します。具体的には以下の例があります。

- オンライン注文した商品を実店舗で受け取る

- 実店舗でQRコードを読み取り、商品の情報を確認

- オンラインストアと実店舗の顧客情報の統一 など

顧客接点(タッチポイント)を設計する3つの基本ステップ

具体的な接点を“見える化”する

まずは企業と顧客の関係を洗い出します。顧客がどのような経路でブランドを知り、購入や利用に至っているかを時系列で整理し、可視化します。実際に顧客アンケートや行動データを用いることで、想定していなかった接点(例:口コミサイトや社員のSNS発信などを見て、実際の店舗で購入など)が浮かび上がることもあります。

ブランド体験の一貫性を設計する

顧客がどの接点においても「同じブランドらしさ」を感じられるよう、トーン&マナー、メッセージ、ビジュアルを統一します。たとえば、公式サイトと店舗、SNSで語る内容がバラバラでは、顧客は混乱し、良くない印象を残してしまいます。「どんな印象を持ってほしいか」を明確に定義し、全接点でその体験を再現することが重要です。

データとフィードバックで改善を続ける

接点設計は一度で完成するものではありません。アクセスログや購買履歴、顧客満足度調査などのデータをもとに、どの接点が好印象を生み、どこで離脱が起きているのかを分析します。

さらに、顧客の声を定期的・継続的に収集したり、状況に応じてペルソナ(自社サービスを使う架空の顧客像)を設定し、行動特性の設定を活用することで、改善に反映するサイクルを作り、接点を最適化する鍵となります。

顧客接点(タッチポイント)が生み出す効果

顧客接点(タッチポイント)を意識的に設計すると、次のような成果が期待できます。

■顧客満足度の向上 : 一貫した体験により信頼が深まる ■顧客のファン化・リピート促進 : 継続的な接点がロイヤリティを育む ■マーケティング効率の向上 : データを生かして的確な施策が可能になる |

ブランド認知の拡大や顧客満足度の向上などについてはこちらに詳しく掲載しています。

福岡ソフトバンクホークスが提供する“顧客接点(タッチポイント)”事例

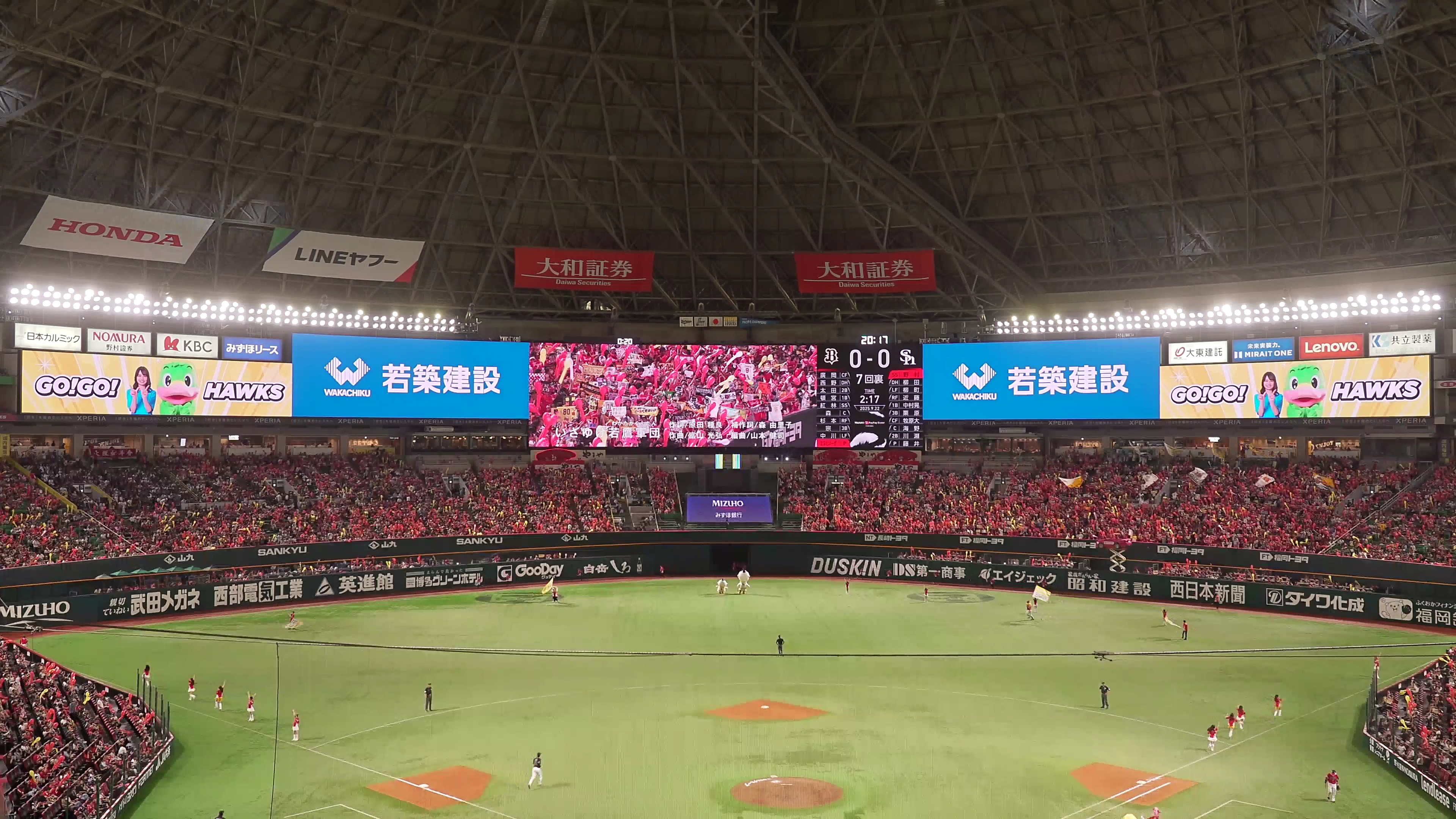

福岡ソフトバンクホークスは、年間を通じてみずほPayPayドームへの来場者やホークスファンとの関係性を深める多様な顧客接点(タッチポイント)を設けています。ホークスのスポンサー企業になることで、こうした来場者とのさまざまな接点に自社ブランドの接点を組み込み、顧客との新たな関係を築くことができます。

単なる広告露出ではなく、来場者の“体験”の中に顧客接点(タッチポイント)を設定できる点が大きな特長です。

オフライン接点

ホークスのスポンサー企業がファンと直接触れ合うリアルな接点を創出する権益を活用することができます。観客のリアルな接点は「体験価値」と「思い出」に直結します。

みずほPayPayドーム開催のホークス戦来場者数は約320万人※。多くの来場者の感情に残る施策を展開できます。

※2024年の来場者数 ※出典:福岡ソフトバンクホークス『メディアレポート2024』

主な活用例

- みずほPayPayドーム内ブース出展

ブランドの新商品体験やデモ展示などで認知度向上と販売促進をバックアップ。 - 看板広告や試合中のビジョン表示

ブランドを露出することで認知度向上やファンの印象の向上を図る。 - 限定イベント開催

オフシーズンに自社イベントでの選手トークショーや、選手の直筆サイングッズプレゼント抽選会などを開催。

オンライン接点

ホークス公式サイトへのセッション数は2024年は3,829万回※を数え、X(旧Twitter)※1では約120万※、インスタグラム(Instagram)※2も約48万※のフォロワー数となっています。数多くのファンやフォロワーの目に届くホークスのデジタルチャネルを介し、スポンサー企業がファンと接触することができます。オンライン接点は、顧客が時間や場所を気にせずに気軽にアクセスできる点がポイントです。九州だけでなく、遠方へのファンへの訴求も可能です。

※1…X(旧Twiter)は、X corp.(旧Twitter,inc.)の商標または登録商標です。

※2…Instagramの商標およびロゴは、Meta Platforms, Inc.の登録商標または商標です。

※いずれも2024年10月現在 ※出典:福岡ソフトバンクホークス『メディアレポート2024』

主な活用例

- SNS公式アカウントを活用した接点

企業キャンペーンをホークス公式SNSでリポストし、認知度向上を図る - 公式サイトやメールマガジンでのキャンペーン告知

遠方のファンやドーム来場者・ファンクラブ会員向けに情報を提供

O2O(Online to Offline)接点

ホークスのオンライン施策を活用しながら、顧客が企業やブランドに接触するよう促したり、購買行動につなげる接点です。O2Oはオンライン施策でオフラインでの行動を誘発することが目的となります。来場・購買・体験のどれをゴールにするかを明確に設計すると効果的です。

主な活用例

- 公式サイトで冠協賛試合を告知し、 試合来場誘導

冠協賛試合開催でのイベント開催などを告知し、ドーム来場を促す - サイトやSNSでコラボ商品を紹介し購買を促す

ホークスのロゴやキャラクターを使った自社商品をホークスのSNSなどで告知し、ファンの購買意欲を高める

OMO(Online Merges with Offline)接点

OMOは、オンライン・オフラインを統合的に体験させる方法です。データとリアル体験を組み合わせることで、ファンとのつながりを深化できます。「オンラインの行動」と「現場での体験」をデータで結びつける施策が効果的です。

主な活用例

- サンプリングから実店舗への誘導

来場者に割引クーポンが発行される二次元コード付のチラシを配布し、実店舗へ誘導 - ビジョン広告でCMを放映し、検索してもらう

ドーム内ビジョンにてCMを放映、観客がWeb検索したくなる演出を行い、サイトへのアクセス遷移を図る

まとめ

この記事では販促キャンペーンについて以下の内容を解説しました。

- 顧客接点(タッチポイント)とは

- 顧客接点(タッチポイント)の種類

- 顧客接点(タッチポイント)を設計する3つの基本ステップ

- 顧客接点(タッチポイント)が生み出す効果

- 福岡ソフトバンクホークスが提供する“顧客接点(タッチポイント)”事例

顧客接点(タッチポイント)は、単なる広告や販売チャネルではなく、「ブランドをより良くしていくポイント」とも言えます。ひとつひとつの接点をデジタルとリアルを使い分けながら丁寧に設計し、顧客と日常的につながる仕組みをつくることで、顧客との関係は長期的な信頼に変化していきます。

ぜひ、今回ご紹介した基本ステップやホークスの事例を参考に、企業やブランドをより魅力的なものにするべく顧客接点(タッチポイント)を設計してみてください。

『福岡ソフトバンクホークス』では、顧客接点(タッチポイント)の創出をお手伝いするスポンサーシップのメニューをご用意しています。詳しくはこちらをご確認ください。