ファンベースマーケティングとは?共感がブランドを育てる共創の仕組みと実践事例

デジタル化が進み、SNSを通じて誰もが情報を発信できるようになりました。こうした時代において注目されているのが「ファンベースマーケティング」です。

情報があふれる時代において、企業やブランドが長く支持を得るためには、従来のように「広告を届ける」だけではなく、「共感」や「信頼」を育てる関係性づくりが欠かせません。その中心にあるのが、ファンベースマーケティングという考え方です。

本記事では、その意味と価値をわかりやすく解説し、後半では福岡ソフトバンクホークスがどのようにファンと企業の“共創”を実現しているかを紹介します。

>おすすめの記事はこちら

・イベント協賛とは?プロ野球を活用した企業のブランド認知と福利厚生

・企業の印象を劇的に改善!イメージアップにつながる秘訣とは

目次[非表示]

- 1.ファンベースマーケティングとは?定義と特徴

- 2.ファンベースマーケティングが重要になってきた理由

- 3.ファンベースマーケティングが生む効果と企業価値

- 4.福岡ソフトバンクホークスが育てるファンベースマーケティング(BtoC)

- 5.福岡ソフトバンクホークスのファンベースを活用したスポンサー企業の事例(BtoB)

- 5.1.命名権(ネーミングライツ):観戦体験とブランドが融合する空間づくり

- 5.1.1.事例①:株式会社マルタイ(マルタイ棒ラーメンポール)

- 5.1.2.事例②:コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社(コカ・コーラシート)

- 5.1.3.事例③:タマホーム株式会社(タマホーム スタジアム筑後)

- 5.2.イベント協賛事例:ファンの熱量に寄り添うファンベースマーケティング

- 5.3.地域と未来をつなぐ取り組み:応援の輪を次の世代へ

- 6.まとめ

ファンベースマーケティングとは?定義と特徴

ファンベースマーケティングとは、すでにブランドやサービスを応援してくれているファンの想いを中心に据え、その信頼と共感を育てながらブランドの価値を高めていくマーケティング手法です。ファンとのつながりを一時的なものではなく、長く続く関係として育てていくことを重視しています。ファンの声や行動を大切にしながら、企業と一緒にブランドを育てていく姿勢が特徴です。

ファンベースを支える3原則

共感:企業やブランドの理念、姿勢に共感してもらうこと

信頼:誠実で一貫した行動を重ねることで信頼を積み重ねること

愛着:ファンが「このブランドを応援したい」と感じる関係を育てること

また、「ファンマーケティング」という似た言葉もあります。ファンマーケティングは、ファンの力を生かして話題や販売促進につなげる手法を指しますが、ファンベースマーケティングは、ファンとの信頼関係を育てながら長期的にブランドを成長させていく考え方です。

ファンベースマーケティングが重要になってきた理由

スマートフォンやSNSの普及によって、誰もが簡単に情報を発信できるようになりました。一方で、情報が多すぎる現代では、人々が「何を信じて選ぶか」が大きな課題になっています。そのような中、信頼できるつながりを感じさせるブランドが選ばれるようになっています。企業が広告を発信するよりも、ファンが語る体験や想いのほうが、周囲の人々に影響を与えるようになりました。

ファンベースマーケティングは、こうした「信頼を中心にしたブランドづくり」を目指す考え方です。企業とファンが同じ方向を向いて歩むことで、単なる取引を超えた共感の輪が広がっていきます。

ファンベースマーケティングが生む効果と企業価値

ファンを中心に据えることで、企業の活動にはさまざまな効果が生まれます。

拡散効果

ファンがSNSで自然に発信する投稿は、最も信頼される情報源のひとつです。「推し」の声が共感を呼び、ブランドへの理解や好意を広げていきます。ファンベースマーケティングは、数値化しにくい感情的な絆を“企業価値”として育てる、長期的な戦略です。

継続的な支持

ファンは価格よりも体験や価値観を重視します。そのため、一度好きになったブランドを長く応援する傾向があり、結果的にLTV(生涯顧客価値)が向上します。

ブランド防衛

万が一トラブルが起きた際も、ブランドの姿勢を理解しているファンが応援の声を上げてくれることがあります。“応援されるブランド”であることが、企業にとって最大の強みになります。

福岡ソフトバンクホークスが育てるファンベースマーケティング(BtoC)

福岡ソフトバンクホークスは、球団自らもファンベースマーケティングを実践し、大規模なファンベースを育てています。公式ファンクラブ「クラブホークス」や、試合観戦やグッズの購入などのさまざまな場面でポイントがたまるプログラム「タカポイント」をはじめ、ファンがチームと長くつながる仕組みを構築しています。

また、年間を通じて多数イベントを開催しており、観戦そのものを“参加体験”として楽しめる工夫を行っています。なかでも、「鷹祭 SUMMER BOOST」では、入場者全員へのユニフォーム配布に加え、地域の企業や商店、公共交通機関とも連携しています。バスの運転手や駅スタッフなどもイベントユニフォームを着用し、街全体がイベントカラーに染まるなど、地域を巻き込んだ応援文化を育てています。

ホークス戦の年間観客動員数は300万人※1を超え、無料会員を含むファンクラブ会員数は105万人※2を突破しています。こうした取り組みは、ファンや地域との信頼関係を土台にブランドを成長させる、BtoC型のファンベースマーケティングの象徴といえます。

※1 出展:福岡ソフトバンクホークス『メディアレポート2024』

※2 参照:福岡ソフトバンクホークス公式ニュース

福岡ソフトバンクホークスのファンベースを活用したスポンサー企業の事例(BtoB)

福岡ソフトバンクホークスが築いてきた大きなファンベースは、スポンサー企業にとっても重要なコミュニケーションの場になっています。このファンベースを活用し、球場内外で多彩なプロモーションを展開しています。命名権(ネーミングライツ)やイベント協賛などを通じて、ファンと自然につながることができます。

命名権(ネーミングライツ):

観戦体験とブランドが融合する空間づくり

福岡ソフトバンクホークスでは、複数の企業が命名権(ネーミングライツ)を活用し、座席エリアや設備を独自のブランド空間として演出しています。観戦という非日常の体験の中で、企業の世界観を感じられるのが特徴です。

こうした取り組みは、ファンベースマーケティングの考え方を体現しています。ブランド体験を観戦シーンに融合させることで、企業とファンが“共感を共有する関係”を築いています。

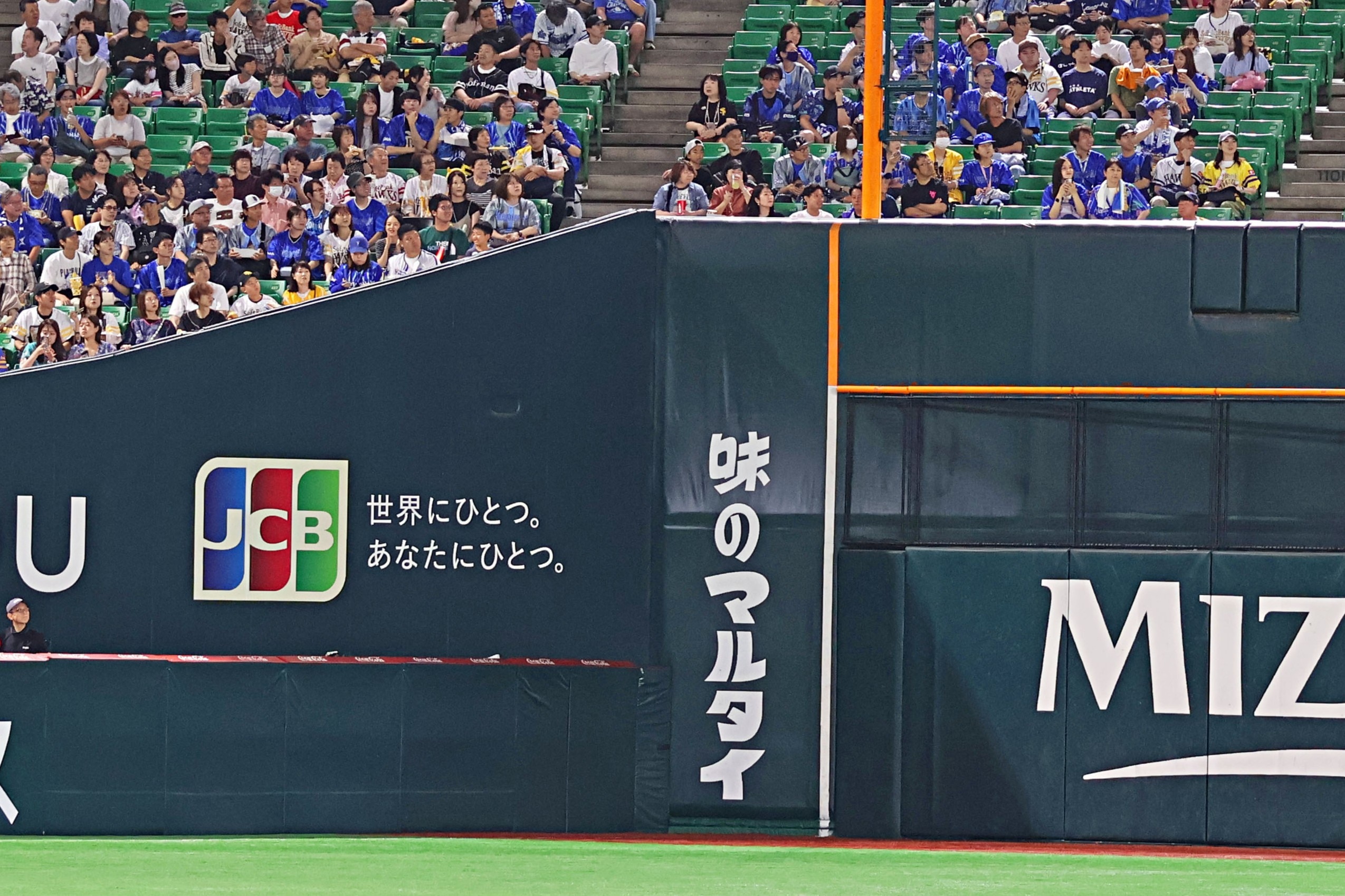

事例①:株式会社マルタイ(マルタイ棒ラーメンポール)

外野エリアのファウルポールには、地元福岡の老舗食品メーカー「マルタイ」のブランドが掲出されています。「棒ラーメン」に似たポールの形状に着目し、“ファウルポール=棒ラーメン”という発想から誕生した日本初のネーミングライツです。

この取り組みは、「ホークス・福岡」という地域愛と企業の遊び心を通じて、ファンとの距離を縮めています。来場者に“地元企業のチャレンジ精神”を感じさせ、応援文化そのものを楽しむファンベースマーケティングの象徴です 。

事例②:コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社(コカ・コーラシート)

グラウンドと同じ高さに位置し、選手と同じ視点で試合を感じられる「コカ・コーラシート」は、ファンが熱くなれる特別なエリアです。試合前には、同ブランドが命名する2、4ゲート「コカ・コーラゲート」を通って入場。入場の瞬間からコカ・コーラの世界観に包まれます。

観戦そのものがブランド体験となり、“爽快さ”“一体感”という感動体験が自然に共有されています。ブランドが“応援文化の一部”として溶け込んでいる、ファンベースマーケティングです。

事例③:タマホーム株式会社(タマホーム スタジアム筑後)

ホークスの二軍・三軍本拠地として親しまれている「タマホーム スタジアム筑後」。ファンの間では「タマスタ筑後」と呼ばれ、愛称そのものがブランドとして浸透しています。スポンサー企業の名前が自然に日常会話に登場することで、認知だけでなく“親しみ”というブランド価値が育まれています。

地域や育成世代を支える活動を通して、企業とファンが共に“未来の応援”を育てる命名権です。

>命名権(ネーミングライツ)の詳細はこちら

イベント協賛事例:

ファンの熱量に寄り添うファンベースマーケティング

福岡ソフトバンクホークスでは、鷹祭 SUMMER BOOSTやピンクフルデー、ファイト!九州、ファンフェスティバルなど、ファンと地域を巻き込むイベントを年間を通じて開催しています。協賛企業は、イベント限定ユニフォームやビジョン等へのロゴ掲出をはじめ、サンプリングやブース設置、フォトスポットへの社名掲出などを通じて、ファンと直接的な接点を持つことができます。

ファンの熱量が高まる瞬間にブランドを重ねることで、共感を得やすく、ブランドへの好意度や想起を高めることができます。こうしたスポンサーシップによるイベント協賛は、ホークスのファンベースを活用したファンベースマーケティングの代表的な取り組みであり、企業にとっても効果的な共感型マーケティング施策となっています。

>イベント協賛の詳細はこちら

地域と未来をつなぐ取り組み:応援の輪を次の世代へ

野球を通して九州の皆さんに元気や笑顔を届けたいという想いのもと、地域社会や次世代の育成にも力を入れています。試合やイベントだけでなく、地域や子どもたちとの交流を通して、応援の輪を未来へ広げています。

選手が子どもたちに直接指導を行い、野球の楽しさや挑戦する心を伝えるイベントや、企業と連携した「みらいスポンサー」などの取り組みを通じて、地域と一緒に“未来のファンづくり”を進めています。

こうした活動は、地域と未来をつなぐファンベースマーケティングの実践として位置づけられています。

>みらいスポンサーの詳細はこちら

まとめ

この記事では、“ファンベースマーケティングとは何か”をテーマに解説しました。

ファンベースマーケティングとは?定義と特徴

ファンベースマーケティングが重要になってきた理由

ファンベースマーケティングが生む効果と企業価値

福岡ソフトバンクホークスが実践するファンベースマーケティング事例

ファンベースマーケティングは、共感を軸にファンとの信頼関係を築き、ブランド価値を長期的に育てる考え方です。“売る”よりも“応援される”ことを重視し、ファンとのつながりを深めることが企業成長の原動力になります。

福岡ソフトバンクホークスの取り組みでは、命名権やファンイベント、地域活動などを通じて、ファンと企業、地域が一体となる共創の仕組みを築いています。ファンが体験を共有し、企業がその想いに応えることで、共感の輪が広がり続けています。

スポーツをはじめ、さまざまな分野でファンとの関係を軸にしたブランド戦略「ファンベースマーケティング」が注目されています。こうした取り組みは、これからのマーケティングの在り方を象徴する考え方といえます。「応援のある関係」をどのようにデザインするかが、これからのブランドづくりを左右します。

『福岡ソフトバンクホークス』では、企業ブランドを高めるさまざまなメニューを提供しています。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。